樹木と低木、木本植物と草本植物の違い

アーバーは、根元から独立した幹が伸び、幹と樹冠が明確に区別される高木です。低木は、幹がはっきりせず、群生する低木です。一般的に、花見用、実見用、枝見用など、いくつかの種類に分けられます。低木は、群生する低木で、多年生です。

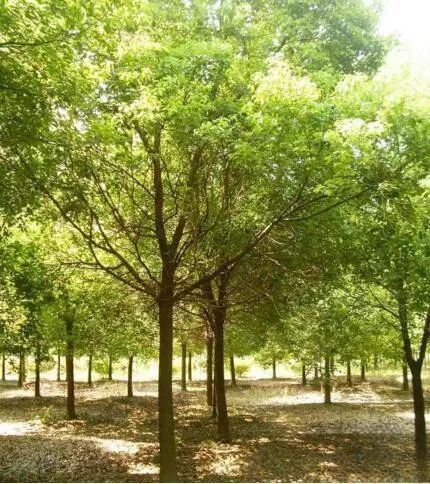

アーバー

1. 木とは、根元から独立した幹が成長し、幹と樹冠が明確に区別される高い木です。

2. 樹木は高さがあり(通常6メートルから数十メートル)、はっきりとした高い幹を持っています。

3. 高さによって、衛橋(31メートル以上)、大橋(21〜30メートル)、中橋(11〜20メートル)、小橋(6〜10メートル)の4つのレベルに分けられます。

樹木は広く分布しており、ゴビ砂漠、砂漠、南極、北極といった過酷な環境を含む、ほぼすべての既知の場所で生育しています。特に温暖多湿の大陸で最も多く見られます。樹木は、冬季に葉を落とすか乾季に落とすかによって、落葉樹と常緑樹に分けられます。

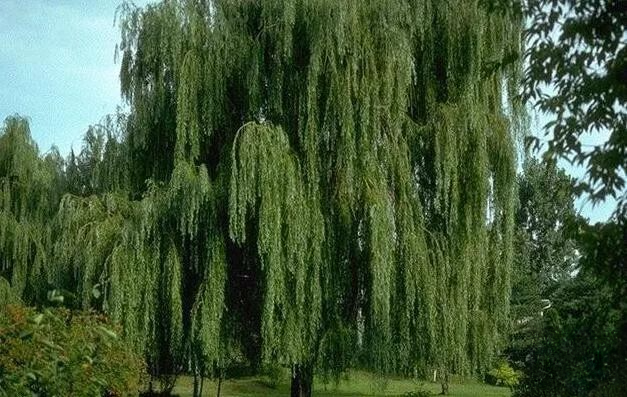

低木

1. 低木は高さ 3.5 メートル未満の木本植物で、通常は幹がはっきりせずに群生しますが、アジサイやシャクヤクのように幹がはっきりしているものもあります。

2. 幹の高さが0.5m未満のものは、Lespedezaなどの小型の低木です。

3. 茎は草本と木本の中間で、上部は草本、下部は木本であり、半低木または亜低木と呼ばれます。

低木は、背が低く、群生する木本植物です。一般的には広葉樹ですが、ジュニパーのように針葉樹の中にも低木となるものがあります。冬季に地上部が枯れても根が残り、翌年も新しい枝を伸ばし続けるものは「半低木」と呼ばれます。ヨモギ属の植物の中には、冬季に枯れる多年生の木本植物もあります。

樹木と低木の違い:

1. 樹木と低木の違いは、主幹の有無と、根元に枝があるかどうかです。一般的に、高い幹がはっきりと見えるものは樹木とみなされ、高い幹がなく根元に枝があるものは低木とみなされます。この分類は、あくまでも基本的な概念的な違いを示すものです。

2. 高さで言えば、一般的に樹木は高さ6メートル以上の木本植物を指し、低木は高さ6メートル未満の木本植物を指します。したがって、木本植物は一般的に、矮小化した状態では低木として見られ、成長すると樹木と呼ばれます。

木質および草本

草本植物と木本植物は植物の2種類です。一般的に、草本植物は「草」、木本植物は「木」と呼ばれます。

ほとんどの草本植物は、イネや大根などの一年生および二年生草本植物を含め、生育期の終わりに枯死します。多年生草本植物の地上部は毎年枯死しますが、地下の根は比較的強く、塊茎などの器官を保持しており、翌年には発根して芽を出します。地下部の根、根茎、球根は、ゼラニウムのように長年生き続けることがあります。竹は草本植物です。小麦、キビ、トウモロコシ、大麦、モロコシなど、すべての重要な穀物は草本植物です。

草本植物においては、地理的な緯度や栽培習慣の変化によって、一年生、二年生、多年生といった生育様式が変化することがあります。例えば、小麦や大麦は秋に播種すると二年生草本ですが、春に播種すると一年生草本になります。例えば、綿花やヒマは江蘇省や浙江省では一年生草本ですが、南部の低緯度地域では多年生草本になることがあります。

木本植物とは、根と茎が太くなり、多くの木部(典型的には年輪)を形成し、細胞壁の大部分が木質化する植物を指します。植物体はよく発達した木部と硬い茎を持ち、多年生です。木本植物は木材の原料となる植物であり、すべて多年生植物です。木本植物は主に常緑植物と落葉植物に分けられます。

1. 木本植物は、木部が発達し、木質組織が多く、硬い質感を持ちます。木本植物は以下のように分類されます。

2. 草本植物は、木質が未発達で、木質組織が少なく、茎が水分を多く含み柔らかく、草丈が低い植物です。このタイプの植物は、以下のように分類されます。

3. 草本植物と木本植物の最も大きな違いは、茎の支持構造です。草本植物の支持構造は膨圧です(草本植物には木本植物のような硬いリグニンがないため、その支持構造は膨圧に依存します。つまり、水が植物細胞内に入ると、細胞壁が外側に向かって圧力をかけるのです)。