植物が果実の種子を拡散するさまざまな方法 自然界では、あらゆる植物は子孫を繁殖させる独自の方法を持っています。果実や種子を拡散させるために風に頼る植物もあれば、水、動物、あるいは自らの力に頼る植物もあります。 いくつかの植物の種子は非常に軽いため、空気の流れによって飛ばされてしまうことがあります。例えば、ハマウツボ科は亜熱帯および温帯原産の草本植物で、1 つの植物から数十万個の種子が生成されます。そしてその種子は非常に小さく、それぞれの種子の重さは1000分の1ミリグラム以下で、塵のように小さいのです。蘭の種もとても小さいので、少しの風で遠くまで飛んで行ってしまいます。湿った場所に落ちれば発芽します。海南島の熱帯林の高い木の幹や太い枝に蘭が生えているのが見られるのも不思議ではありません。これらの植物は風によって広がった種子から成長します。

いくつかの植物の果実や種子は、風による散布に適した構造を持っています。例えば、ユリやチューリップの種子は薄いフレーク状になっており、グライダーのように風に舞います。キササゲとキササゲの果実には、二重翼のプロペラのような翼状の突起があります。タンポポの実は、頭に白い冠毛が輪のように付いていて、風に吹かれるとパラシュートのように飛び回り、遠くまで飛ばされます。 草原のスティパも、果実を広めるのに風を利用する植物です。スティパの果芒は長く、先端に長い羽毛があるため、風に吹かれて高く遠くまで飛ばされます。風が止むとパラシュートのように機能し、果実を地面に垂直に着地させたり、果芒の回転力を利用して果実を土に突き刺して発芽を促したりすることもできます。

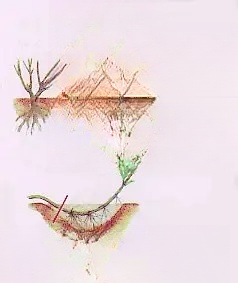

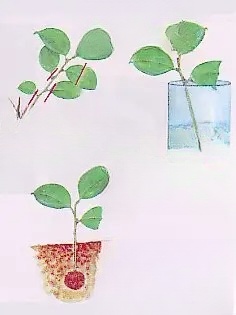

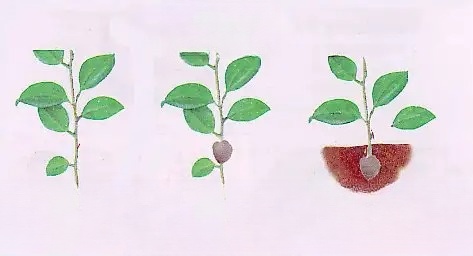

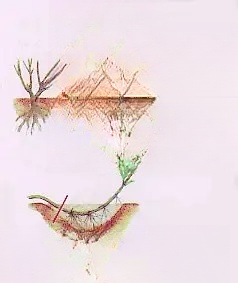

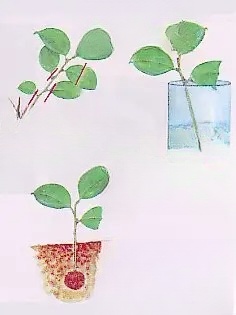

たとえば、ニレやカエデなどの木は、果実を広げるために風に頼っています。マソンパイン、カポック、ヤナギは種子を拡散するために風に依存しています。こうした現象はどこでも見られます。 水生植物の中には、果実や種子を水中に散布するものがあり、その果実や種子は比重が軽いため水面に浮かび、水流に乗って遠くまで運ばれることがあります。 睡蓮は美しい観賞用植物です。果実は大きく、黒い種子が入っています。種皮は気嚢の輪を形成し、救命浮輪のように種子を包みます。睡蓮の果実は、熟すとまず水の中に沈み、皮が腐ります。その後、種子はエアバッグが形成する「浮き輪」を利用して水面に浮かび上がり、エアバッグ内の空気が徐々になくなるか腐るまで水面を漂います。その後、水底の泥の中に沈み、発芽して根を張ります。 蓮の実は蓮の実と呼ばれ、空気を含んで組織がゆるく、水に浮かんで種子をあらゆるところに撒き散らします。 果実や種子を広めるために動物に頼っている植物も数多くあります。例えば、ミズヒキ、キバナツメグサ、ツルニチニチソウの果実には鋭いフックやトゲがあり、動物の体や人の衣服に簡単に付着して病気の蔓延につながります。果物のおいしい果肉を生存の糧とする植物も数多くあり、動物も果物に依存して生きています。動物が果物を食べると、桃、プラム、ガジュマル、グアバなどの果物の種が意図せず拡散してしまいます。 植物の中には、種子を飛ばすために自らの力を使うものもあります。例えば、インパチェンスや緑豆の実は、熟すと自動的に割れて、種子を遠くに飛ばします。しかし、最も興味深いのは、南ヨーロッパで栽培され、キュウリのような形をした果実を持つホヤメロンです。種子が成熟すると、種子の周りの組織が粘着性のある液体に変わり、果皮に大きな圧力がかかります。果柄が落ちたり、外力の作用により、噴出メロンの果実はコルクを抜いたソーダ瓶のようになり、果実内の種子が粘液とともに最大6メートルの範囲で噴出します。自らの力で種を撒き散らします。 |