木製スツールのクリエイティブなデザイン例5つ

この記事は「プロダクトデザイン」のセクションで、優れたプロダクトデザイン作品をいくつか紹介します。同じセクションの他の記事を閲覧するには、以下のリンクをクリックしてください。

「桜」周辺、「富士山」周辺、「+d」、「扇風機」、液体時計Rhei 、廃棄ペットボトルのリサイクル、モメントランプ、リフレクションランプ

...

スツールと椅子の最も明らかな違いは、スツールには背もたれがなく、椅子には背もたれがあることです。スツールはとても便利です。例えば、混雑した駅では、疲れたときに広げて座れる小さな折りたたみ式のスツールを持ち歩いている人がたくさんいます。椅子は背もたれが体重の一部を支えてくれるのでスツールよりも快適ですが、スツールほど便利ではありません。

椅子の座面の高さは一般的に約 40cm ですが、スツールの座面の高さは地面にほぼ触れるほど低いものから、バースツールほど高いものまであります。椅子は一般的に、特定のスペースに静かに座るのに適していますが、スツールは人との交流に適しており、どこにでも置くことができます。

おすすめの読み物:座席について

スツールはデザイン上の制約がほとんどなく、デザインの自由度が非常に高いため、デザイナーの間で人気があります。以下で、よりクリエイティブなスツールのデザインをいくつか見てみましょう。

1.NSスツール

磁石で組み立てるシンプルなスツール

デザインは台湾のデザイナー、シェン・ユーハオによるものです。 NS STOOLは、曲げた合板を3枚重ねて作ったシンプルなスツールです。 3つの接触点に磁石が埋め込まれており、磁石同士の引力によりスツールに固定力を発揮します。

デザイナーShen Yuhaoの公式サイト:http:///

折り畳みプロセスのアニメーション

この設計は非常に巧妙であると言えます。一方では、組み合わせ方式により輸送コストを大幅に削減できます。他方では、積み重ねと磁気固定によりスツールを素早く組み立てることができ、分解して再度組み立てることもできます。利点:形状がシンプルで実用性が高く、輸送コストが低いなど。

2.アマモの 糞

海からの持続可能な便

デザイナーCarolin Pertschのデザイン作品より。このスツールの座面素材は、北半球の温帯の湾や河口などの浅瀬に広く分布するアマモ科の水生植物「アマモ」です。ドイツだけでも、毎年何千トンものアマモが除去され、埋め立て地に送られています。デザイナーはこれを考慮して、いわゆる「ゴミ」をリサイクルしました。

デザイナー公式サイト:http:///

原料の原料は豊富で、乾燥させた後にバイオ樹脂を加えてよく混ぜ、型に入れて加圧します。

アマモの色によって、淡色、中色、濃色の3つに分けられます。

このスツールは環境に優しい製品と言えます。第一に、材料の供給源は廃棄物の二次利用であり、資源を節約します。第二に、廃棄されて埋め立てられた後、自然に分解されるため、汚染や環境へのダメージが軽減されます。

3.AAスツール

無限に伸びるスツール

デザインは日本のトラフ建築設計事務所が担当し、石巻工房が制作しました。角度計算により、設計された AA スツールはペアで非常に密接に接続できるため、必要に応じて組み合わせることができます。

トラフ建築設計事務所公式サイト:http:///

石巻工房公式サイト:http:///

AA スツールは 1 つで実際に座る機能があり、もちろん 2 つまたは 3 つを組み合わせてグループにすることもできます。 AAスツールを2脚、一定の距離を置いて置き、その上に木の板を置くと、店舗内で非常に実用的な商品陳列台になります。複数のAAスツールを組み合わせると、休憩用の長いベッドを形成できます。

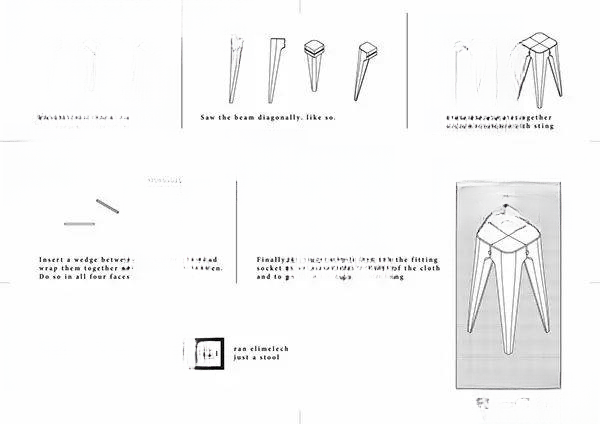

4.ただのスツール

布の帯で結ばれたスツール

イスラエルのスタジオ blitzkrieg は、布の細片を束ねて作ったさまざまなスツールを開発しました。それらのほとんどは、外側に確保された溝を通して束ねることでコンポーネント間に固定されます。見た目は少し単純で粗雑ですが、それでも実現可能な構造形式です。

スタジオの Behance ウェブサイト: https://www./studio_blitzkrieg

5.便を吸う

ロープで固定されたスツール

スペイン人デザイナー、 マルティン・アズアによるデザイン。このスツールはブナ材で作られており、回転ロープで木の棒を締めて脚の溝に固定されています。ロープの張力は比較的大きく、人が座るとスツールの3本の脚は実際に外側に張力がかかるため、脚を木の棒に置くことに全く問題はありません。

デザイナー公式サイト:http://www./

ロープの取り外しと取り付けのビデオ(わずか49秒)

................................................................................................................................