梅雨対策リフォームガイド:防湿フローリングの完全ガイド

baozi 原文を読む

baozi 原文を読む

雨が続くと、家の中は湿気でいっぱいになります。家の中の熱気と外の冷気によって、窓に薄い結露の層ができ、軽く拭くと水滴になります。梅雨の時期はいつも湿気が多く、空気はいつもベタベタした湿気で満たされ、それが長時間漂います。さらに、家具や衣類にカビが生えやすくなります。

PART1:床の防湿

自宅の床の湿気やカビを防ぐにはどうすればいいでしょうか?

家の中が湿気ていると、床がカビだらけになり、湿気を帯びて、カビが広がります。特に隅はカビが生えやすい場所です。

湿気、カビ、反りは、特に春に多くの床材でよく見られる問題です。「清明節には雨が降り続く」という古い諺があるように、霧雨が降り続くのは春の特徴です。低温と高温多湿の周期が繰り返されるため、空気中から水分が絞り出されます。この湿度の高い「梅雨」の時期には、木製の床材を湿気や反りから守ることが大きな課題となります。私の友人の床材には、ひび割れやカビの発生が見られることが少なくありません。そこで、木製の床材を湿気から守る方法をご紹介します。

【対策】

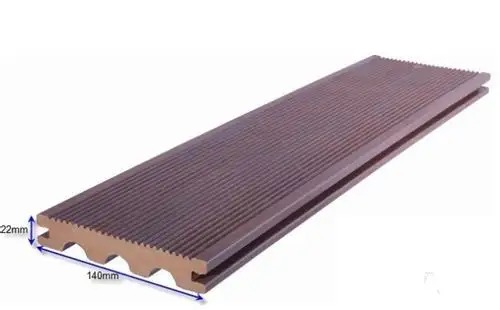

1. 適切な防湿素材を選ぶ

防湿性のある素材を選びましょう。防湿性能は木質フローリングにとって最も重要な技術指標です。防湿性の低いフローリングは、地熱の影響で湿気が長期間浸入すると、端が反り、損傷の原因となります。一方、高品質なフローリングは、優れた防湿性を持つ高密度の基材を使用し、厚さの膨張率は国の基準をはるかに下回っています。さらに、特殊な耐摩耗層、化粧紙、バランス層によって基材が効果的に密閉され、床全体にわたって最適な防湿性能を確保しています。

2. 床を敷く際のヒント

フローリングの設置は、行き当たりばったりの作業ではありません。春は昼夜の気温差が大きいため、フローリングやタイルの設置時には防湿対策を講じる必要があります。そのため、フローリングは設置前に2日間、室温が16~18℃の場所に放置しておくのが最適です。また、フローリングの設置は晴天の日、できれば7日間ほど雨が降らない日に行うのが最適です。床が完全に乾くまでは設置を避けてください。

3. 柔軟な温度調整

湿度管理には柔軟性が求められます。床材は湿度に非常に敏感です。湿度の高い空気はカビや変形の原因になりやすいです。床材は湿気を吸収して膨張しやすく、反りや変形の原因となります。高温多湿の天候では、床面の水分を乾いた布でこまめに拭き取り、エアコンの除湿機能で定期的に湿気を除去する必要があります。室内の換気も適切に行う必要があります。湿度は午後に最も高くなるため、窓を開けないようにします。一般的に、湿度調整のためには、乾燥した午後に窓を開けることをお勧めします。

4. 季節の調節をマスターする必要がある

温度調節は季節ごとに行う必要があります。床のお手入れは、気候の変化に合わせて行う必要があります。高温多湿の時期には床が膨張する傾向があります。そのため、エアコンや扇風機などを使用して床を冷やし、涼しく乾燥した環境を維持してください。寒い時期には、床の隙間が冷気にさらされて広がることがあります。メンテナンスの際は、過度な換気を避けるようにしてください。

5. 床をワックスがけして新品のような状態を保つ

光沢のある仕上がりを維持するには、定期的なワックスがけが不可欠です。ワックスがけは、ウッドフローリングの日常的なメンテナンスに不可欠です。一定期間使用した後、残留水分を除去し、寿命を延ばすために、再ワックスがけが必要です。さらに、光沢のある仕上がりと耐水性を維持するために、四半期に一度ワックスがけを行う必要があります。

6. 掃除をするときは、使用する水の量に注意してください

掃除の際は、水の使用にご注意ください。掃除は毎日の床のメンテナンスに不可欠です。軽い汚れには、柔らかく乾いた布を使用してください。水で拭き取る必要がある汚れには、よく絞った湿らせた布を使用してください。掃除後は、すぐにドアや窓を開けて空気を循環させ、床を乾燥させてください。湿度の高い天候の場合は、乾いた布でもう一度拭き、エアコンで除湿してください。

7. 活性炭が床の湿気を防ぐ

活性炭は床面の湿度を適切に保ちます。吸湿性と保湿性(双方向調湿)の二重の機能により、床面の乾燥やひび割れを防ぎ、湿気によるカビの発生を防ぎます。この効果は梅雨の時期に特に顕著です。

【地盤防湿処理に関する知識】

通常、1階の地面、高さ1メートルの壁、地下室、倉庫の床などは防湿処理が必要です。2階建て以上の住宅の場合は、浴室やキッチンの床と壁に防湿処理を施すなど、必要に応じて対応できます。

住宅所有者は防湿と防水を混同し、防水は防湿であると考えがちです。これは誤解です。防湿は湿気(つまり水蒸気)から保護するのに対し、防水は主に液体の水から保護します。防水層の分子密度は水蒸気を防ぐには不十分です。したがって、防水だけでは防湿は実現できません。防湿は、1階または地下室のある住宅では特に重要です。

湿気は次のような問題を引き起こす可能性があります:

1. 地面の湿気により床が腐食します。

2. 湿気の多い季節には、地面の湿気により室内の湿度が基準値を大幅に超過します。このような湿度の高い環境で生活すると、健康に影響を及ぼします。

防湿処理は床や壁のセメント系下地から行う必要があります。そうでないと効果がありません。また、防水処理の前に防湿処理を施す必要があります。これにより、防水層の剥離や気泡の発生を防ぎます。防湿処理には、防水材ではなく、専用の防湿材を使用する必要があります。

防湿材には以下の特性が必要です。1. 恒久的な防湿効果が必要です。これは目立たない作業です。数年後に効果がなくなった場合、修復のしようがありません。2. 環境に優しく、揮発性物質を含まないこと。防湿処理は住宅の床全体に施されるため、揮発性物質を含む製品は揮発面積が大きすぎるため使用できません。

PART2: 壁の防湿

インテリア装飾に使用される壁材は多岐にわたります。壁材は、室内空間の装飾、使用要件への適合、構造の保護など、複数の機能を担っています。さらに、防湿機能にも特に注意を払う必要があります。梅雨の時期にしっかりと防湿対策を行うだけでなく、インテリア装飾の段階から防湿対策を講じることが重要です。梅雨の時期を安心して過ごすためにも、インテリア装飾の段階で壁の防湿対策をしっかり行いましょう。この記事では、壁装飾における壁紙の防湿対策についてご紹介します。

現代では、様々な使用環境のニーズを満たすために、多種多様な壁装飾材が存在します。塗料や壁紙の進化に伴い、現在の壁装飾効果は色鮮やかで多様、そして汚れにくく、簡単に貼ることができ、多機能となっています。では、壁装飾に最適な選択肢は何でしょうか?

1.壁紙を貼るとき、家の装飾環境には一定の要件があります

壁の装飾方法(塗装か壁紙か)の選択は、個人の好みによります。塗装は比較的安価ですが、汚れると掃除が大変です。一方、壁紙は簡単にこすり落とせます。しかし、壁紙は長持ちせず、手間と材料も多く必要になり、品質が悪いと室内の空気汚染が悪化する可能性があります。壁紙は一般的に、寝室など湿気の少ない場所におすすめです。風通しの良い家も壁紙に適しています。ただし、海や川の近くなど、高温多湿の南東風にさらされることが多い場合は、壁紙はおすすめできません。

2. 壁紙を貼る時期は乾季を選ぶ

梅雨の時期は湿度が高く、湿気を帯びやすいため、壁紙の施工は避けた方が良いでしょう。また、春の施工も避けた方が良いでしょう。春は気温の変動が激しく、左官工事、パテ工事、タイル工事などで使用した下地が冷気にさらされると、ひび割れなどの問題が発生する可能性があります。一般的には、気温が高く湿度が低い夏に壁紙を貼ることをお勧めします。

3. 舗装は装飾全体の進行に合わせて調整する必要がある

壁紙を貼る季節を選ぶだけでなく、全体の装飾との調和も重要です。一般的に、壁紙の貼付は、他の装飾作業による汚れや損傷を防ぐため、すべての装飾が完了するまで行いません。

すでにカビが生えている場合はどうすればいいですか?

壁のカビ汚れの落とし方

塗装壁:湿気の多い季節には、塗装にカビ、黒ずみ、悪臭、剥離が発生しやすくなります。これは、気泡、カビ、変色といった形で現れることがあります。カビは壁にカビを発生させ、塗装の剥がれを引き起こすこともあります。

壁にすでにカビが発生している場合は、漂白剤と水を1:3の割合で混ぜ、雑巾で拭き取ります。きれいな水で洗い流し、壁が乾いたら防カビ塗料を塗って、長期間湿気から保護します。あるいは、湿った壁と床の隙間にスプレーするだけで使える便利な家庭用防水剤が市販されています。使い方はとても簡単です。

壁紙のカビ汚れの落とし方

壁紙:壁に貼った壁紙は、湿気により広範囲にカビが生えたり、反ったり、泡立ったりするなど、本来美しい壁紙が「汚らしい」ものになってしまいます。

消毒用アルコールと水を1:1の割合で混ぜ、柔らかい布で拭き取ってください。ひどく湿っている場合は、84番の消毒剤を使用してください。PVC壁紙に汚れがある場合は、湿らせたタオルと洗剤で優しくこすってください。不織布、ベルベットの壁紙、金箔の壁紙、純紙には触れないようにしてください。羽根ぼうきで埃を払い、清潔なタオルと専門の除染液で汚れを落としてください。

PART3:天井防湿

天井は水蒸気によって腐食してしまいます。防水性能の高いプラスチック製のガセットを使用し、内装時に防水膜処理を施すことをお勧めします。また、キッチンの高さが比較的低い場合は、防水塗料を直接塗布することで防湿効果を高めることもできます。

Q: キッチンやバスルームの天井はどのように装飾すればよいですか?注意すべき点は何ですか?おすすめの素材と費用は?

A: キッチンの天井は見落としがちな部分です。リビングや寝室の天井と同様に、スタイルやデザインを考慮するだけでなく、キッチンの天井には実はより高い要件が求められます。

ある住宅所有者から、キッチンやバスルームには吊り天井は必要ないのか、壁の塗装だけで十分ではないかと尋ねられたことがあります。しかし、吊り天井は現代の生活に欠かせないものとなっています。ラテックス塗料は壁のタイルとうまく調和せず、見栄えが悪くなります。さらに、キャビネットは通常天井まで届かないため、残りのスペースを埋めるために吊り天井が必要になります。吊り天井は電気配線を隠してくれるだけでなく、キッチンの掃除も楽にします。

キッチンやバスルームの天井では、防水、防湿、耐火という「三保護」が最優先されます。そのため、木製のキールは推奨されません。現在、住宅装飾ではアルミ製のガセットが広く使用されています。これは、経年劣化による変色、劣化、破損、油汚れの除去の難しさなど、PVCパネルの欠点を大幅に克服しているためです。

「アルミ樹脂パネル」は「アルミガセットプレート」と名前が一文字しか違わないものの、実用効果は大きく異なります。アルミ樹脂パネルの設置工程では、下地材として木板を使用する必要がありますが、これは非常に賢明な方法ではありません。防湿処理が不十分だと、悲惨な結果を招く可能性があります。

キッチンの天井工事でもう一つ注意すべき点は、適切な深さを維持することです。固定具用の穴を開ける際は、深く掘りすぎないように注意しましょう。過去には、深く掘りすぎた結果、上の階の住人が開けた穴と衝突した事例がありました。必ずしも穴が開くとは限りませんが、元々の防水性能が損なわれ、深刻な問題につながる可能性があります。そのため、最低でも3~4cmの深さを確保することをお勧めします。

現在市販されているアルミガセットは、厚さやコーティングの有無によって価格が大きく異なります。良質のものは1平方メートルあたり120~130元ですが、低質なものは1平方メートルあたり20元程度と低価格です。信頼できる内装業者の見積もりに材料費と工賃を含めて従えば、キッチンの天井全体をリフォームする場合、通常は1平方メートルあたり約160元で完了します。

PART4: 家の防湿

1. 革製の家具

革製の家具は、湿気が回復した後、寒さにさらされると硬くなることがあります。通気性の悪い場所ではカビが発生し、変形や変色につながる可能性があります。ほこりを払った後、ミンクオイル、ラノリン、レザーオイルなどの専用メンテナンス製品を革の表面に塗布し、柔らかく乾いた布で水分を拭き取ってください。カビが生えている場合は、カビ取り剤で除去した後、レザーコンディショニングオイルを塗布してください。革製ソファは乾燥剤を入れることでも乾燥を保つことができます。

2. 無垢材の家具

無垢材家具は湿気を帯びると変形や膨張を起こしやすくなります。家具の表面に保護ワックスや専用クリーナーを均一に塗布し、軽く拭き取ることで、光沢と防湿性を保つことができます。人工板家具の縁のシーリングが不十分だったり、湿気を帯びたりすると、家具の板が膨張して損傷する可能性があります。家具の脚の下には、水分を吸収しやすい防水パッドを設置することをお勧めします。外壁や浴室の壁に近い家具の場合は、十分な換気距離を確保してください。

3. 金属製の家具

金属製の手すりや脚、特に鉄製の家具が錆びると、表面が色あせやすく、シミができやすくなります。乾いた布で拭き取るのが最適です。錆びが発生した場合は、錆止め剤を染み込ませた布巾や古い歯ブラシで払い落とし、その後、乾いた布で磨いてください。鉄製の家具に錆びが見つかった場合は、早めに再塗装してください。表面に結露が見られる場合は、錆を防ぐために、早めに乾いた布で拭き取ってください。

四、藤制家具

籐家具はある程度の水分を吸収しますが、過剰に水分を吸収すると家具の構造が緩んでしまいます。籐の隙間はカビが発生しやすいため、こまめに掃除し、風通しをよくする必要があります。ただし、掃除後は変形や破損を防ぐため、直射日光に当てないようにしてください。

PART5:1階を飾る際に注意すべきこと

1. 改修工事の際、床下に防湿層またはキール層を敷く

フェルトやビニールフィルムを敷き詰めることで、結露を地面に隔離し、周囲の壁の隙間から空気中に放出することができます。一部の住宅地では、半階分の高さ、つまり地上115メートル下に半地下室を設けているところもあり、これも防湿効果に優れています。

床材にリノリウムを使用している場合は、リフォーム後しばらく家を空けて臭いを消散させるのが最善です。代替品として、竹炭などの環境に優しい吸湿材も市販されていますが、価格は比較的高めです。

第二に、防水層の処理が適切に行われなければならない

1階(高さ0.3メートルまで)の住宅の床と壁、および地下室の床と壁には、防水・防湿処理を施す必要があります。防水層の厚さは十分である必要があります。防水層の厚さは防水寿命に直接影響します。防水層の厚さが薄くなると、防水寿命が短くなります。

3. ラミネートフローリングかタイルを選ぶ

建物の1階が地面に直接接している場合、1階居住者の床には無垢フローリングは使用せず、床タイルやラミネートフローリングを使用することをお勧めします。そうしないと、雨が多すぎると防湿効果が制限され、床が変形する可能性があります。

4.換気を維持する

十分な照明を保つことも湿気対策に役立ちます。特に浴室やキッチンなど、カビが発生しやすい場所では、窓を開けたり、独立した換気システムを設置したりするのが最適です。

5. 拭いた後に水滴が残らないようにする

リフォームに加えて、室内に水が溜まらないように換気をしっかり行うことが重要です。シャワーの後、浴室を出る際はドアを閉めて結露が落ち着くまで待ち、戻って体を乾かすようにしましょう。

毎回床を拭いた後は、水染みが残らないように乾いた布で拭いて乾かすようにしてください。

洗った食器は濡れたまま食器棚に入れず、立てて自然乾燥させてください。

6. 人生の小さな出来事

また、地域の状況に合わせて湿気を吸収する方法も考えられます。廊下におがくずやもみ殻をまいたり、植木鉢や水槽、流し台の下に木炭や竹炭を置いたり、室内に洗濯物を干さないようにしたり、濡れた服や傘、靴を家の中に持ち込まないようにしたり…これらはすべて部屋の湿度を下げることができます。

7. 1階の防湿キッチンとバスルームのスペースにはもっと注意を払う必要があります

建物の1階防水工事は、キッチンとバスルームに重点的に施工されます。新築住宅の引渡し時には、既にデベロッパーがキッチンとバスルームの防水工事を行っていますが、タイル張り、床の平坦化、設備の交換などの改修工事によってこれらの部分が損傷する可能性があるため、徹底した防水処理が推奨されます。さらに、壁と床の継ぎ目、水道管と床の継ぎ目は漏水が発生しやすいため、慎重に処理する必要があります。また、水密試験も実施する必要があります。これは、バスルームの床排水口を塞ぎ、床に約20cmの水を張り、24時間後に漏水の有無を確認する試験です。漏水がないことを確認した上で、タイルの敷設作業を開始できます。

生活の中の天然除湿剤

重曹:キッチンにある重曹は水分を吸収し、固まると洗浄剤として使えます。浴槽、シンク、洗面台などのこすり洗いに使えます。油汚れやカビを落とすのに非常に効果的です。

コーヒーかす:コーヒーかすには吸湿性と消臭効果があります。ガーゼ袋、シルクの靴下、綿の靴下などに入れて、便利で実用的な小型除湿バッグを作りましょう。

砂糖:適量の砂糖を炒め、紙袋に入れて湿気の多い場所に置いてください。吸湿効果があります。

洗濯用洗剤:除湿機の空いているボックスに洗剤を入れ、ビニールシートに小さな穴をいくつか開けて、除湿したい場所の隅に置きます。洗剤が水分を吸収して固まったら、そのまま洗濯に使えるので、無駄がありません。

キャンドル:部屋の湿度が高すぎる場合は、キャンドルを灯すことで湿度を下げることができます。キャンドルを灯すことで水蒸気の凝結を防ぎ、湿度を下げることができます。また、家の中にカビ臭さが漂っている場合は、天然植物由来のエッセンシャルオイルを配合したアロマキャンドルを選ぶと、空気を乾燥させ、カビ臭さを取り除くことができます。

炭と竹炭:表面の細孔が水分を吸収し、消臭効果もあるため、狭い空間の除湿に適しています。また、乾燥させて再利用できるため、環境を汚染しません。備長炭は特に防湿効果が高く、多孔質の性質により臭いを吸収し、マイナスイオンを放出し、クローゼット内の湿気やカビの発生を抑えます。

防湿ガジェット

除湿器:局所的な除湿に使用でき、壁面収納、ワードローブ、靴箱、さらにはピアノなどにも設置して除湿できます。吸湿ボックスを開封して設置するだけです。

除湿ボックス:市場でよく見られる除湿製品です。塩化カルシウム粒子を主成分としており、多くの製品には香料成分が添加されているため、除湿、芳香、防カビ、消臭などの機能を兼ね備えています。主にクローゼットや下駄箱などの除湿に使用されます。

吸湿袋:吸湿箱と似た仕組みですが、内部に吸水性樹脂が充填されています。水分を吸収するとゼリー状に変形し、破れにくくなります。衣類、革製品、カメラ、ピアノ、パソコンなど、幅広い用途に使用できます。特に狭い空間で効果を発揮します。

石灰:シンプルで効果的な湿気取りです。生石灰1kgで、空気中の水分を約0.3kg吸収できます。生石灰を木箱または段ボール箱に入れ、クローゼットの下や部屋の隅に置いてください。部屋が乾燥している時は箱に蓋をし、湿気が多い時は開けてください。

防カビ・虫よけ:虫よけを選ぶときは、虫やカビを防ぐ効果と乾燥効果の両方を備えたものを選ぶと便利で実用的です。

購入ガイド:吸湿箱や吸湿袋は見た目は似たようなサイズでも、価格が大きく異なります。そのため、成分をよく確認することが重要です。吸湿製品の主成分は塩化カルシウムまたは吸水性樹脂で、その含有量は吸水量に直接影響します。購入の際は、塩化カルシウムまたは吸水性樹脂の含有量、吸水量、そして対象となる空間の広さに注意してください。ご自宅に最適な吸湿製品を選びましょう。

注意:塩化カルシウムなどの化学物質は有毒です。誤って飲み込まないように、これらの製品は子供の手の届かないところに保管してください。

上記は、防湿対策について知っておくべき常識です。ご自身の状況に合わせてこれらの知識を活用すれば、ご自宅の防湿対策をしっかりと行い、乾燥して快適な空間を保つことができます。