Principes d'aménagement paysager pour plantes individuelles et groupées

Principes d'aménagement paysager pour les plantes individuelles

Lors de la disposition des plantes individuelles, il convient de respecter les points suivants :

1. Maturité des plantes.

La maturité des plantes individuelles d'un groupe doit se situer entre 75 % et 100 %. Les architectes paysagistes conçoivent en fonction de l'apparence mature des plantes, plutôt que de se limiter aux jeunes plants qui les précèdent. Bien sûr, cette méthode peut perturber l'aménagement paysager au début de la construction du jardin. La bonne méthode de plantation consiste à séparer les jeunes arbres les uns des autres afin de les espacer une fois arrivés à maturité. Par conséquent, tout concepteur doit repérer cette irrégularité visuelle précoce dans un aménagement et comprendre qu'avec le temps, les écarts entre les plantes individuelles se réduiront et finiront par disparaître. Cependant, une fois la conception mature, il ne devrait plus y avoir d'écarts.

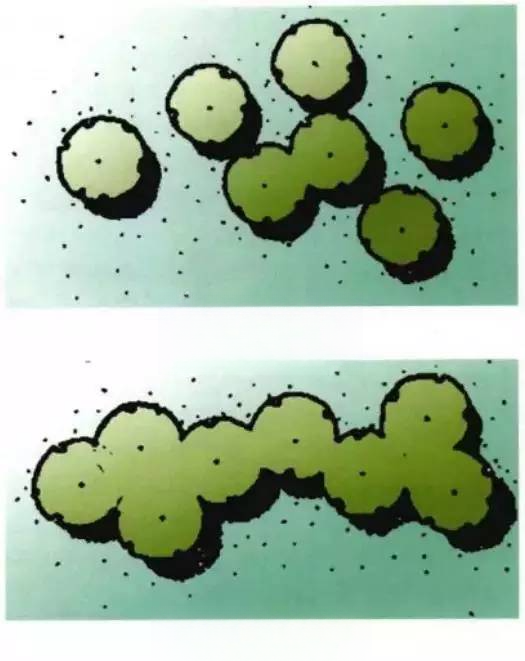

2. Disposition des plantes.

Lors de la disposition des plantes individuelles en groupe, il convient de prévoir un léger chevauchement entre elles. Pour une unité visuelle, la surface de chevauchement des plantes individuelles représente généralement 1/4 à 1/3 du diamètre de chaque plante (Figure 1). Comme mentionné précédemment, lorsque les plantes apparaissent pour la première fois en groupe, la disposition paraîtra plus uniforme. Cependant, lorsqu'elles apparaissent sous forme d'association de plantes individuelles, la disposition des plants paraîtra très désordonnée. Une disposition comportant trop de plantes individuelles est appelée « disposition dispersée ».

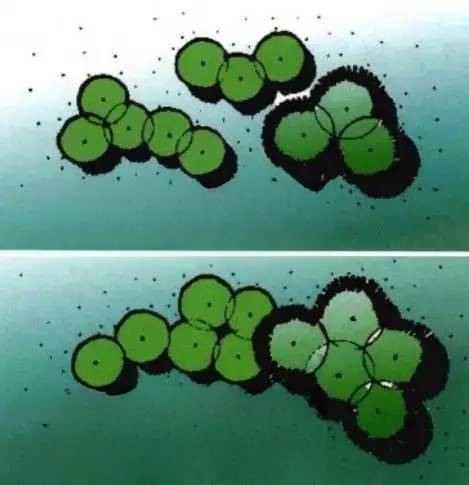

. 3. Principes de disposition des plantes individuelles.

Les plantes sont regroupées par nombre impair, par exemple 3, 5, 7, etc. Le nombre de plantes dans chaque groupe ne doit pas être trop important (figure 2). Il s’agit d’un principe de conception fondamental. Si les nombres impairs permettent une disposition uniforme, c’est parce que les différents éléments se complètent. À l’inverse, les nombres pairs sont faciles à diviser et donc à opposer : si trois plantes sont regroupées, le regard ne se fixera pas sur une seule plante, mais l’appréciera dans son ensemble.

Si deux plantes sont regroupées, la ligne de visée oscillera inévitablement entre elles, car il est difficile de maintenir la ligne de visée sur une seule plante. De plus, la disposition en nombre pair présente un autre inconvénient : elle nécessite souvent que les plantes d'un groupe soient uniformes en taille, forme, couleur et texture afin de maintenir la cohérence et l'équilibre de la largeur de la couronne. De cette façon, lorsque le concepteur envisage d'utiliser des plantes plus grandes, il est plus difficile de les uniformiser en taille et en forme. De plus, si une plante d'une combinaison paire meurt, il est encore plus difficile de la remplacer par une nouvelle plante identique. Les points ci-dessus concernant le nombre de plantes à disposer dans un groupe sont particulièrement pertinents lorsqu'il s'agit de 7 plantes ou moins. Il est difficile pour l'œil humain de distinguer les nombres pairs et impairs lorsque le nombre est supérieur à ce chiffre.

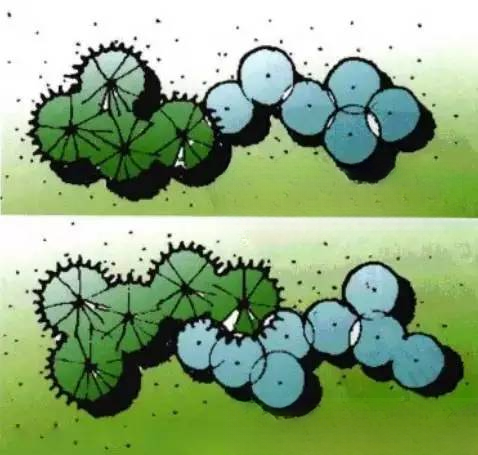

Principes d'aménagement paysager pour les plantes de groupe

À ce stade, les mêmes principes s'appliquent à l'agencement groupé de plantes individuelles. Les groupes de plantes doivent être visuellement reliés entre eux, tout comme les plantes individuelles qui les composent. Les espaces vides (figure 1) entre les groupes de plantes doivent être totalement éliminés, car ils sont non seulement désagréables à l'œil, mais créent également un aspect désordonné et sont très susceptibles de poser des problèmes d'entretien. Dans certains aménagements, de légers chevauchements entre les groupes de plantes ne sont pas efficaces. On privilégie plutôt un chevauchement plus important entre les plantes et une pénétration mutuelle afin de renforcer l'interface entre les groupes de plantes (figure 2). Cette approche renforcera sans aucun doute l'intégrité et la cohésion d'un aménagement, car les différents groupes de plantes semblent étroitement imbriqués et difficiles à séparer. Ainsi, lorsque des plantes basses sont placées devant des plantes plus hautes, ou lorsqu'elles disparaissent mystérieusement derrière un groupe de plantes plus hautes, la relation de hauteur entre les différentes plantes ajoutera du charme à l'aménagement.

Lorsqu’ils prennent en compte les écarts et les hauteurs relatives entre les plantes, les concepteurs ne doivent pas négliger l’espace sous la canopée. Ne partez pas du principe que la canopée observée sur le plan descend jusqu’au sol et ne plantez donc pas d’autres plantes basses sur le bord plan de la canopée.

Cela créera inévitablement un espace vide sous la canopée, détruisant la fluidité et la cohérence de la conception (Figure 3). Cet espace vide entraînera également des difficultés d’entretien (à moins qu’il ne soit recouvert par un couvre-sol), car il est très facile de causer des problèmes en le traversant. Afin de résoudre ce problème, il convient de planter des plantes basses sous la canopée. Bien sûr, créer délibérément un espace utile ici est une autre affaire.

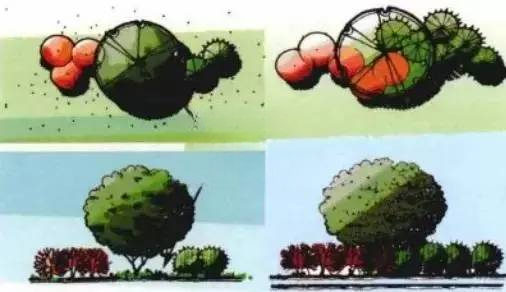

La combinaison et la disposition des plantes doivent être coordonnées avec d’autres facteurs et formes, en plus des autres plantes présentes dans l’aménagement. La conception des plantations doit tenir compte du terrain, des bâtiments, des clôtures, des différents matériaux de pavage et des pelouses ouvertes. Bien conçues, les plantes rehausseront leurs formes et leurs contours pour compléter ces éléments (Figure 4). Par exemple, de manière générale (mais pas obligatoire), les plantes doivent s’harmoniser avec les bords du pavage, afin que, lorsqu’un matériau de pavage doit être remplacé, sa forme d’origine soit « reconnaissable » aux plantes environnantes. Par conséquent, la disposition des plantes autour du pavage doit être cohérente avec la forme de la base du pavage, qu’il s’agisse d’un pavage régulier ou libre.