スクリーン片側は歴史、もう片側は現実

屏風は、伝統的な家具の中でも、最も古く、最も長い歴史を持ち、最も格式が高く、最も遺産に富んだ大型家具です。その巨大なサイズと、装飾性、芸術性の高さから、オークションに出品されると必ず価値の高い品となり、大勢のコレクターが争って獲得するコレクションのカテゴリーにもなります。

この号では、次の 7 つのスクリーンを推奨します。

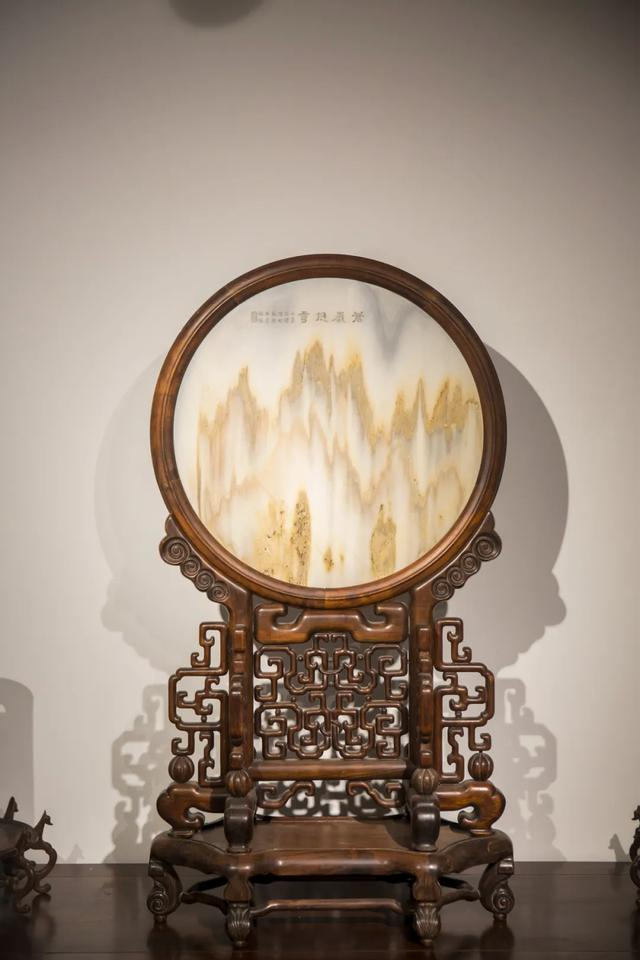

大理石が象嵌され、赤い木と雲とコウモリの彫刻が施された円卓の衝立。清朝、乾隆時代

古代人は机や書斎の机、祭壇の上に衝立を置いていました。種類も技巧も多彩で、明・清の時代に大変人気がありました。特に、文人は、石の表面を衝立や卓上衝立のスクリーンの中心として好んで使用し、自然の風景画のスタイルを作り出し、視野を広げ、心を落ち着かせ、気質を落ち着かせることができました。

このスクリーンは、最高品質の木材、細かい質感、柔らかな木目、そして厚く自然な緑青を備えた古いマホガニーから精巧に彫刻されています。スクリーンはスクリーンコアとスクリーンベースで構成され、形状は円形の支持体です。一般的なスクリーンとは形状や構造が異なります。

屏風の中央部分は木枠で囲まれ、大理石がちりばめられています。大理石には自然の石の模様があり、色は濃淡があり、まるで水墨画のような風景画です。それは山の集まりのように見え、あるいはおとぎの国の霧のかかった雲と波のように見えます。雄大で、山や川を感じさせる、とても魅力的な場所です。

外枠には熟練の技法で連続した雲文が彫られ、下部は立体的に彫られた台座と繋がっています。賑やかなコウモリが飛び交い、「福雲が流れ、昇進が心のままに、福が尽きない」という意味が込められています。

この装置は上質な素材で作られており、精巧な仕上がりになっています。石の屏風芯の白さと木製の台の荘厳さ、シンプルさと複雑さ、軽快さと重厚さが互いに引き立て合い、生き生きとして自然で、気品があり、優雅です。室内に置くと、その非凡な態度が表れます。

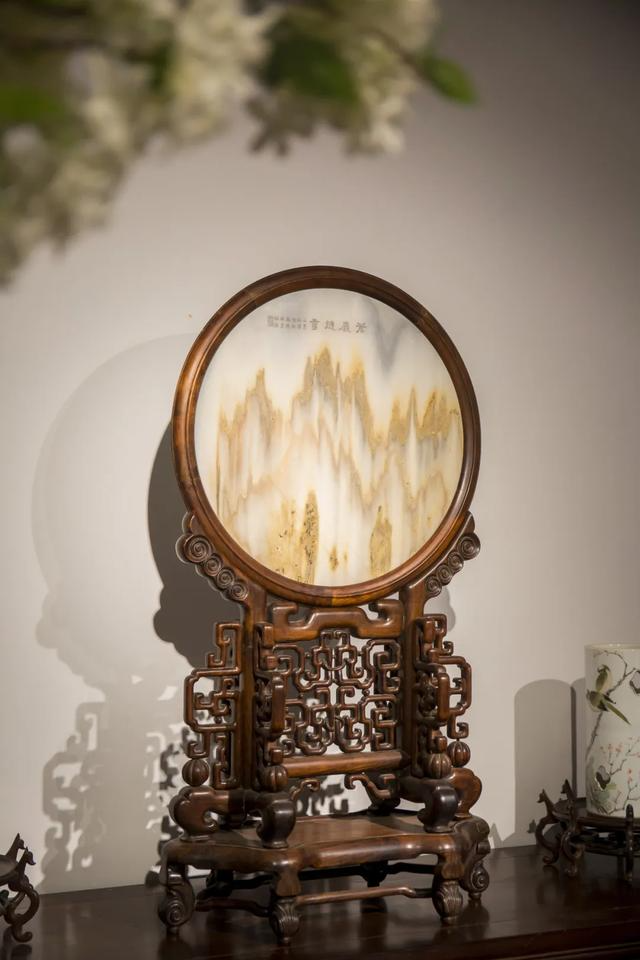

清朝時代の円形の紫檀と大理石の象嵌屏風

デスクスクリーンはランプスクリーンとも呼ばれます。サイズが小さいので机の上に置くのに適しています。 「屏風」と「机」は語で「平和」と発音されるため、清朝時代には机の上に屏風を置く習慣が非常に流行しました。

このマホガニー大理石のデスク スクリーンは、スクリーン ベースとスクリーン コアの 2 つの部分で構成されており、分解可能です。屏風台はマホガニー材を使用しており、重厚な古色と上品で荘厳な色合いが特徴です。

スクリーンの中央は円形で、枠の中に元々あった古い大理石が埋め込まれています。大理石は翡翠質で、谷間から緑の山々が現れたり、雲に囲まれたり、色とりどりの雲のように華やかだったりと、自然の風合いが変化します。芸術的な発想が深く、材質、職人技、雰囲気、意味が優れた装飾品です。

マホガニーのスクリーンベースには曲線模様が彫られており、その線は非常に滑らかで、かなりの装飾的な意味を持っています。

台座の精巧な彫刻が、屏風中央の大理石板の上品な天然の濃い黒色を引き立てています。

作品全体は天然大理石とエレガントなマホガニーが完璧に調和しています。ぼんやりとした部分は抽象的、細部は自然に見えます。素晴らしい変化の中に自然の古来の美しさを感じ、目の前に広がる世界の魔法のような美しさを体感してください。観賞価値、コレクション価値ともに高い。リビングに置いて上品に飾ることができます。

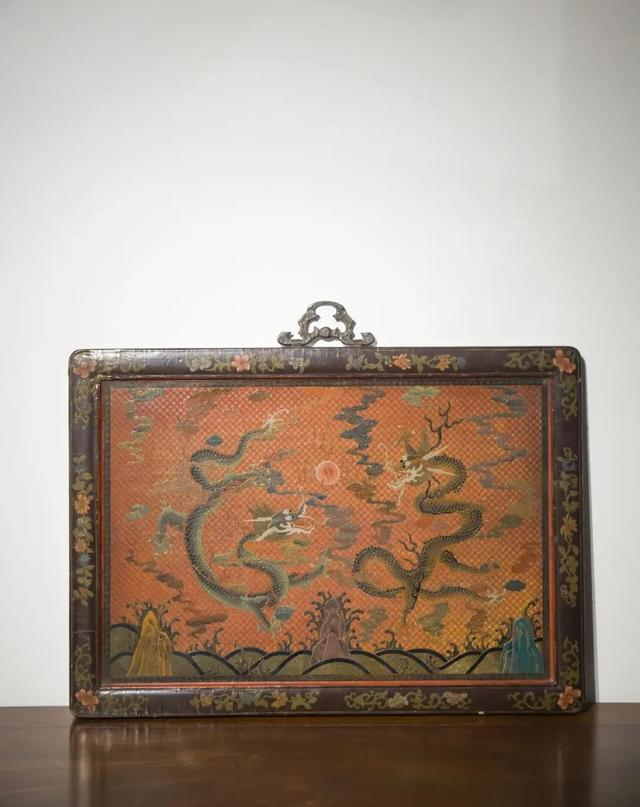

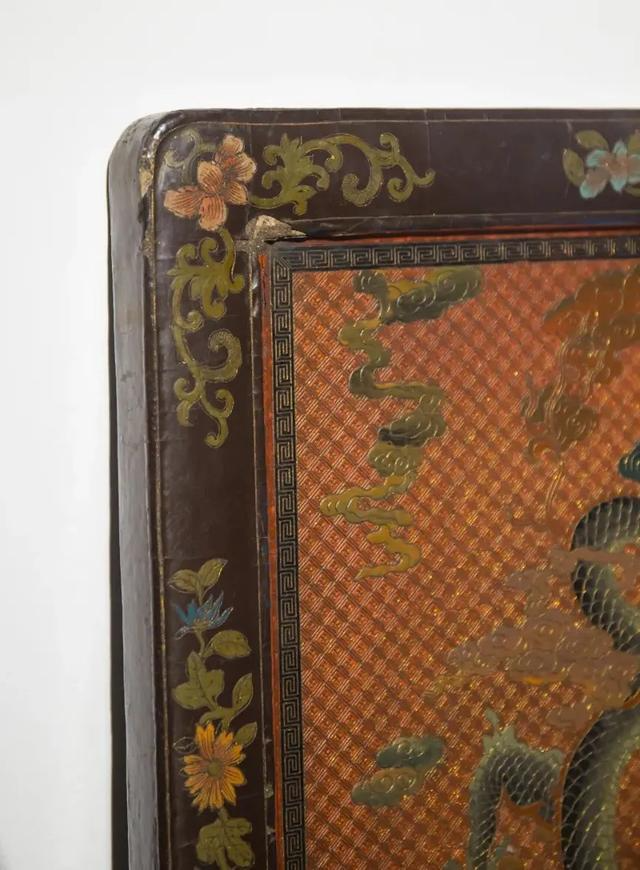

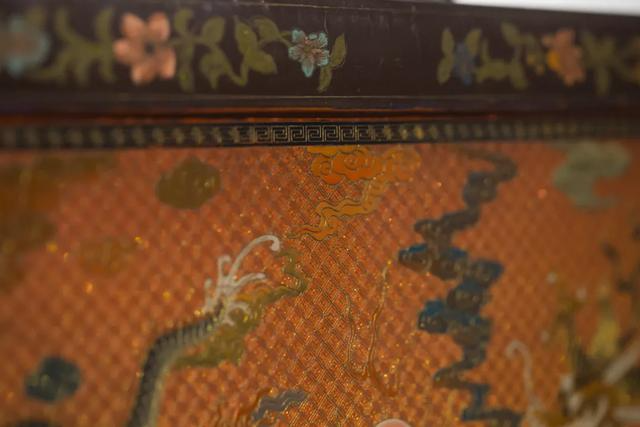

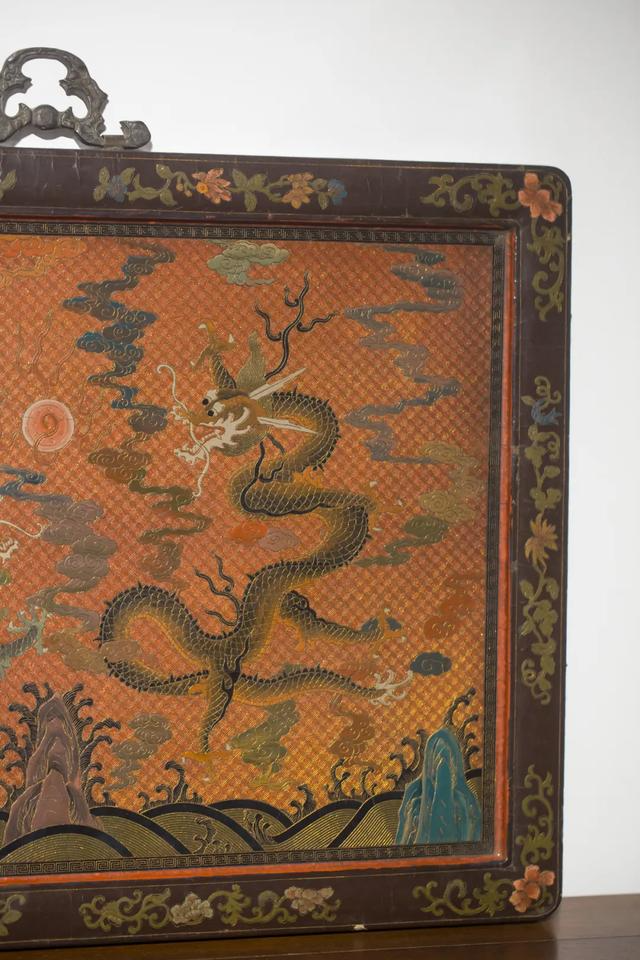

清代紅漆金象嵌双龍珠遊戯図屏風

彫金は、沈金や槍金とも呼ばれ、漆器に金色の線や点を彫る漆塗りの装飾技法です。これは陶宗義の著書『廃農記 金銀算法』に初めて記録された。華やかで色彩豊かな装飾のため、公家の間で大変人気がありました。

この吊り屏風は漆塗りの木製枠で囲まれており、表面には自然な緑青が付いており、明るく光沢があります。屏風の枠の四辺には色とりどりの漆で草や花、葉が渦巻き、枝が絡み合った模様が描かれており、生き生きとして自然で、とても優雅です。

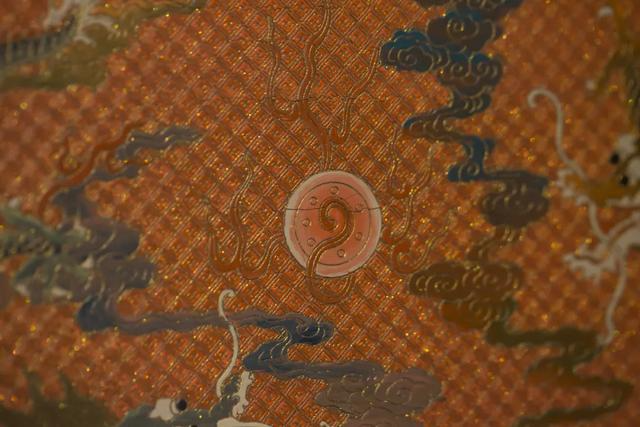

屏風の芯には赤い漆が塗られ、職人が彫刻刀を使用して漆器の縁に沿って螺旋状の文様を丁寧に彫り込んでおり、優雅で気品があります。内部には卍模様が丁寧に彫り込まれており、繊細で美しい。よく見ると、その素晴らしい職人技がわかります。

錦織りの地には、黄色と緑色の二匹の龍が真珠で遊んでいます。龍の体や爪は力強く躍動感があり、毛の一本一本まではっきりと見えます。炎の真珠が中央に位置し、2匹の龍が真珠の周りを対称的に配置されており、対称性の古典的な伝統美に従っています。

縁起の良い雲模様が描かれ、色彩豊かです。色は複雑ですが、混雑したり煩雑に見えたりしません。むしろ、それらは明らかに対照的で調和されており、明るく華やかです。象嵌金工法を採用しているため、絵画の彫刻の細かい鉤部分には金が象嵌されており、金箔と金粉が溝の奥深くまで入っています。漆の表面の模様も金色に見え、高級感と美しさが増します。まさに稀少な屏風の傑作です。

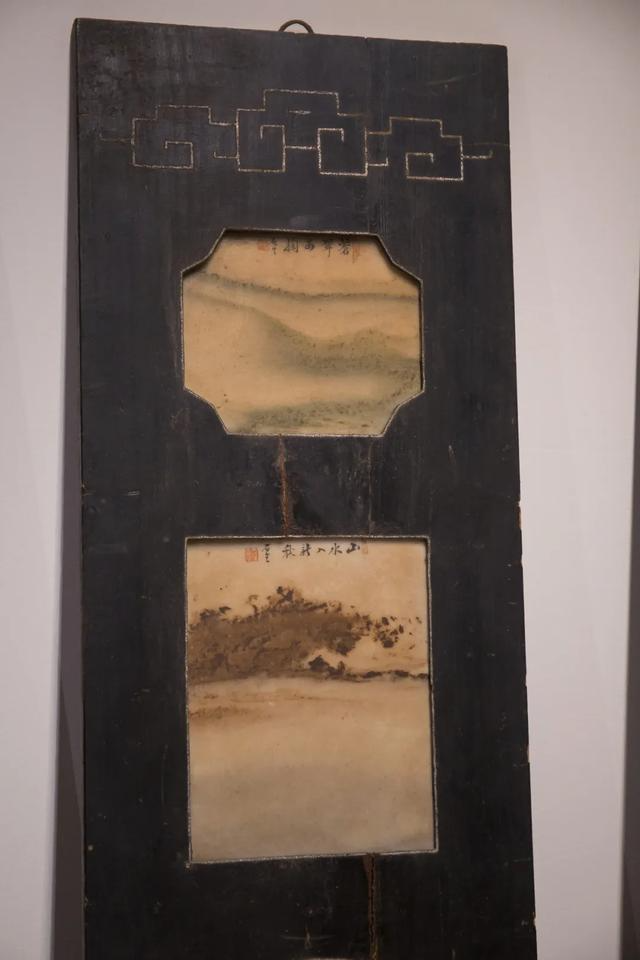

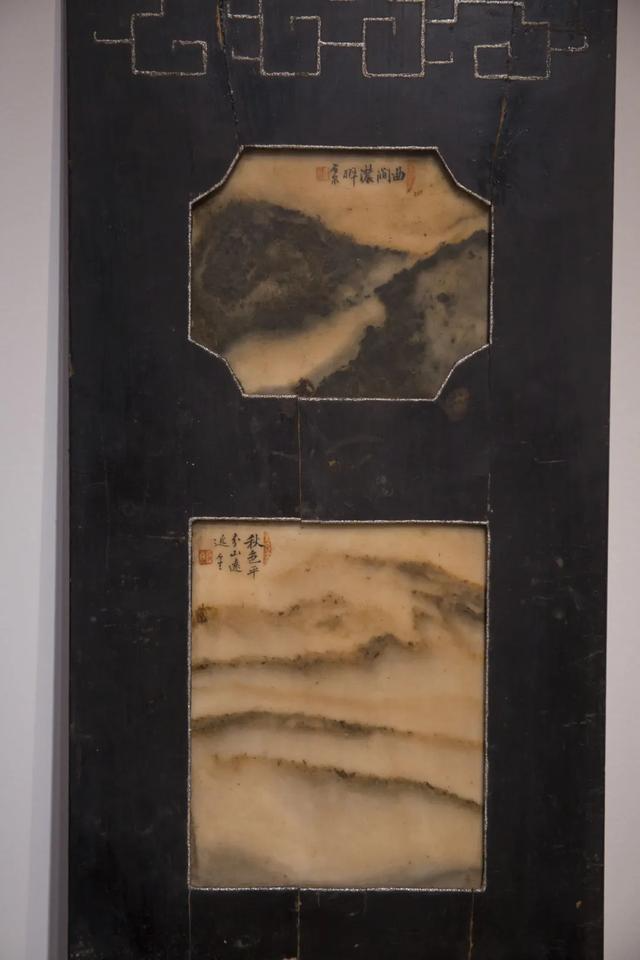

銀糸と大理石を象嵌した木板の四曲屏風、清朝時代

書斎では、屏風が一般的な装飾として使われます。この吊り屏風セットは4枚で構成されており、4枚の屏風が1セットになっており、優雅で精巧な造りになっています。

屏風はマホガニーの縁取りに銀線が象嵌され、背景として大理石が象嵌されています。大理石は厳選されており、石の表面には秋の山のように古く、川のように静かな自然の質感の模様が付いています。雲や霧のように形があるようで無いような、さまざまな雰囲気があり、自然の魔法を際立たせています。

作品全体は文人の想像力と融合し、大理石の自然の魅力を表現し、大理石に自然の変化と面白さを与え、人々に自然の驚異に驚嘆させます。

この吊り屏風は趣があり優雅で、保存状態も良く、温かみのある古色と自然な優雅さを備えています。象嵌された大理石の質感は珍しく、宇宙の山や川の魔法のような美しさを私たちの目の前に凝縮しています。ここは、時代を超えた魅力と強い文学的雰囲気を持ち、自然と人間が融合した、まさに優雅な学習環境です。ホールディスプレイに最適な一品です。

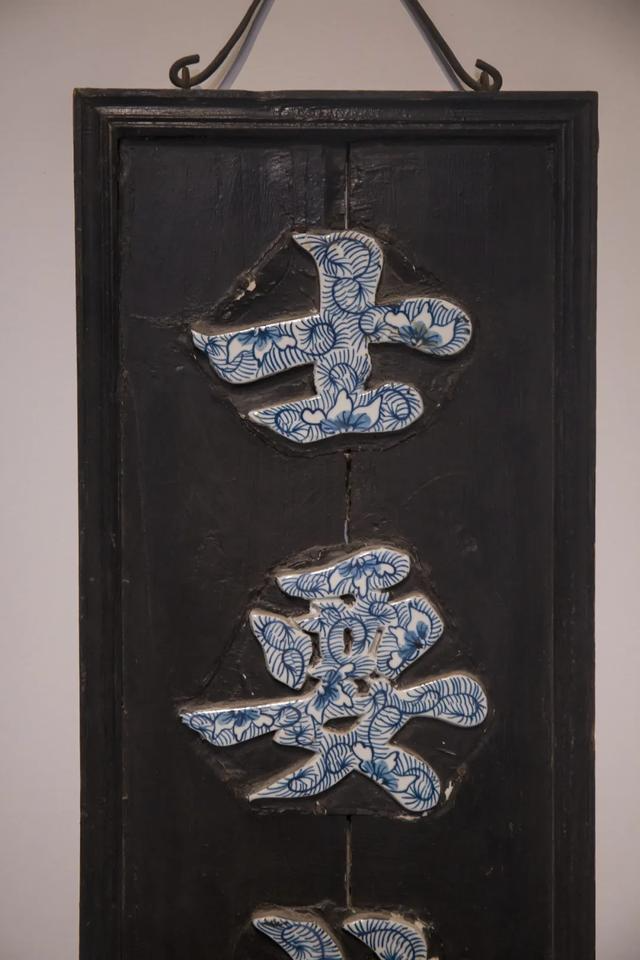

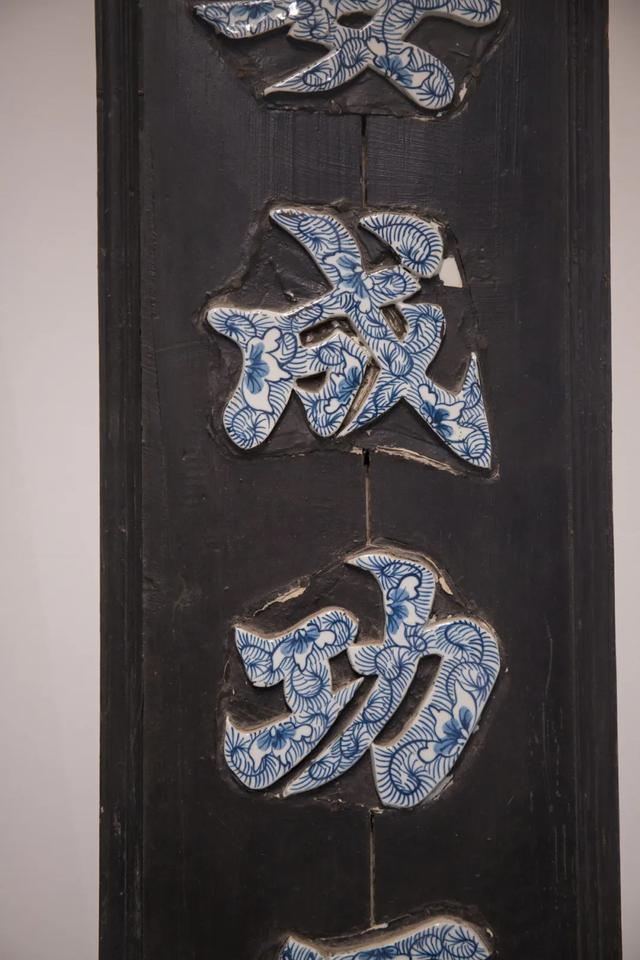

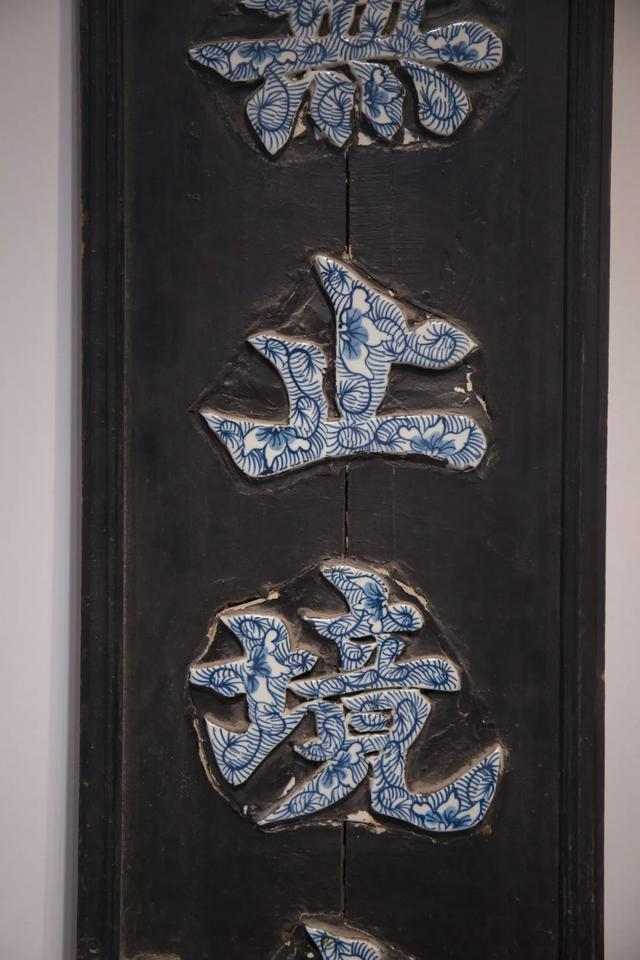

中華民国時代の陶磁器の屏風。連句と孫文のマークが描かれている。

吊り下げスクリーンは、スクリーン家具の発展とともに進化したスクリーンの一種です。吊り屏風は装飾機能を備えた屏風の後継品です。康熙帝の治世初期に内務省が設立され、屏風の職人技と芸術レベルはかつてないほどの頂点に達しました。

この吊り屏風には、平らな円形または正方形の青磁板が象嵌された堅木枠が付いています。皿には色鮮やかで生き生きとした花や鳥の模様が描かれています。構造はシンプルですが、意味は深いです。

孫文の詩やエッセイと合わせて、上から下まで次のようになっています。「学者が成功するには努力しなければならない、謙虚である限り学びに終わりはない。」それは優雅で時代を超越した絵を形成し、リビングルームに最適なエレガントな装飾です。

屏風に書かれた詩や碑文を彫る必要があります。その職人技は非常に独特なので、一般の人々にはほとんど知られていない。まず、磁器の生地を厚さ約1cmにプレスします。次に、フォントのサイズに応じて等しい正方形を切り取ります。厚みの半分は彫刻に、残り半分は焼成の土台として使います。

その後、木版彫刻の技法に準じて文字の輪郭を描き、彫刻します。元の四角いベースプレートを文字の形に沿って1cmほど残し、余分な部分を切り落とします。

その後、文字に釉薬をかけ、特製の平窯で焼き上げます。文字の形状や構造が異なり、幅、厚み、厚さも不均一であるため、焼成の過程で変形したり割れたりする可能性が非常に高くなります。

この工芸品は康熙帝と雍正帝の時代に初めて作られ、乾隆帝と嘉慶帝の時代に人気を博しました。しかし、結局は新たな商品カテゴリーとして量産化できず、流通数も少なく、良品はさらに少ないという、いかに貴重な商品であるかが分かります。

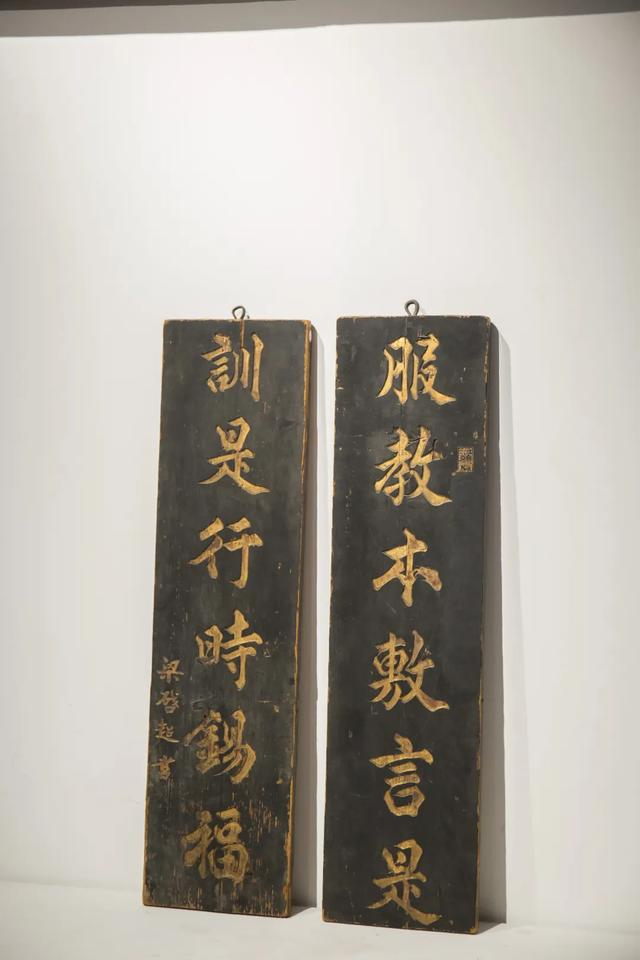

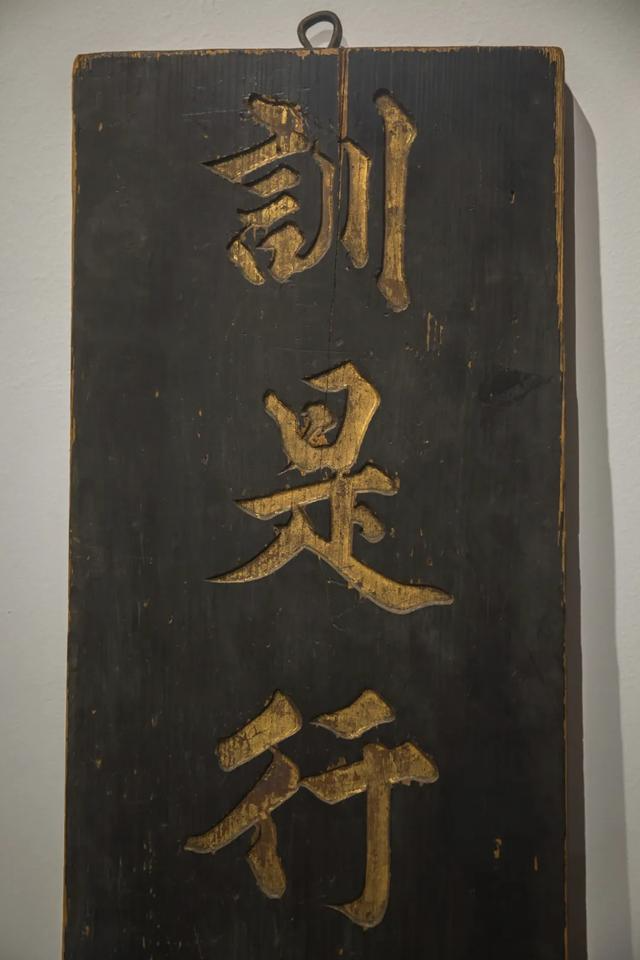

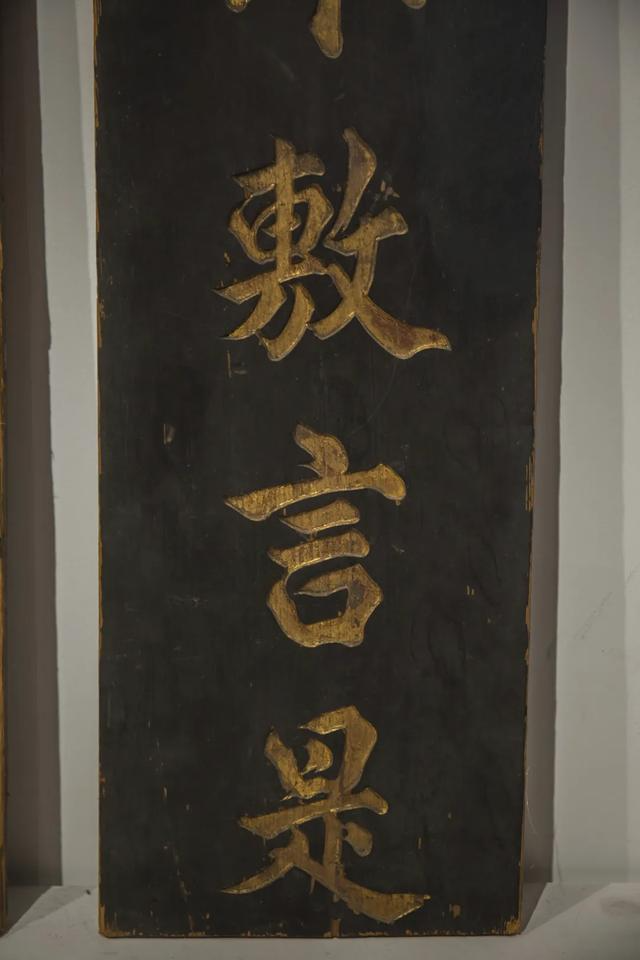

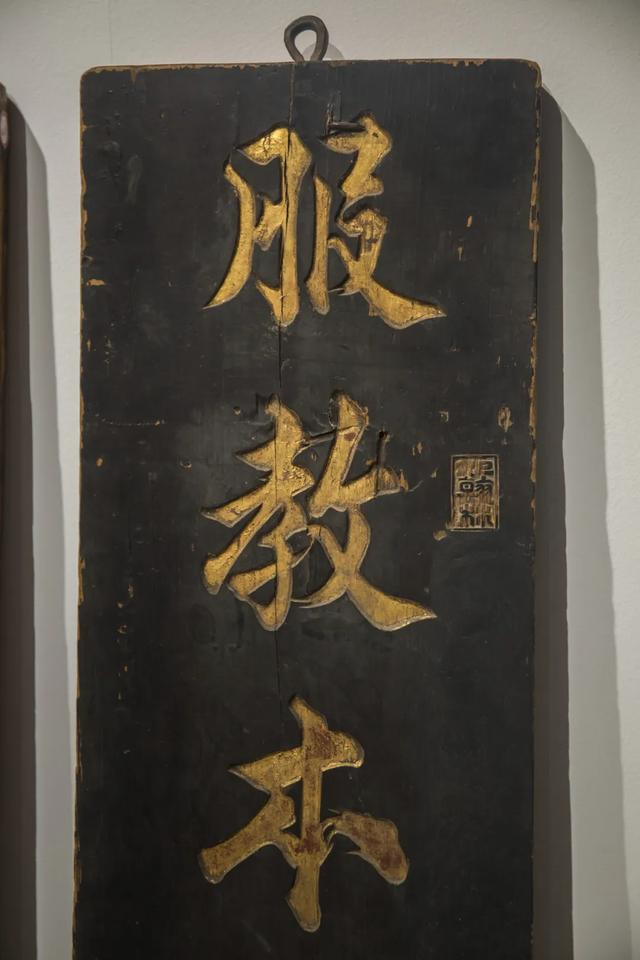

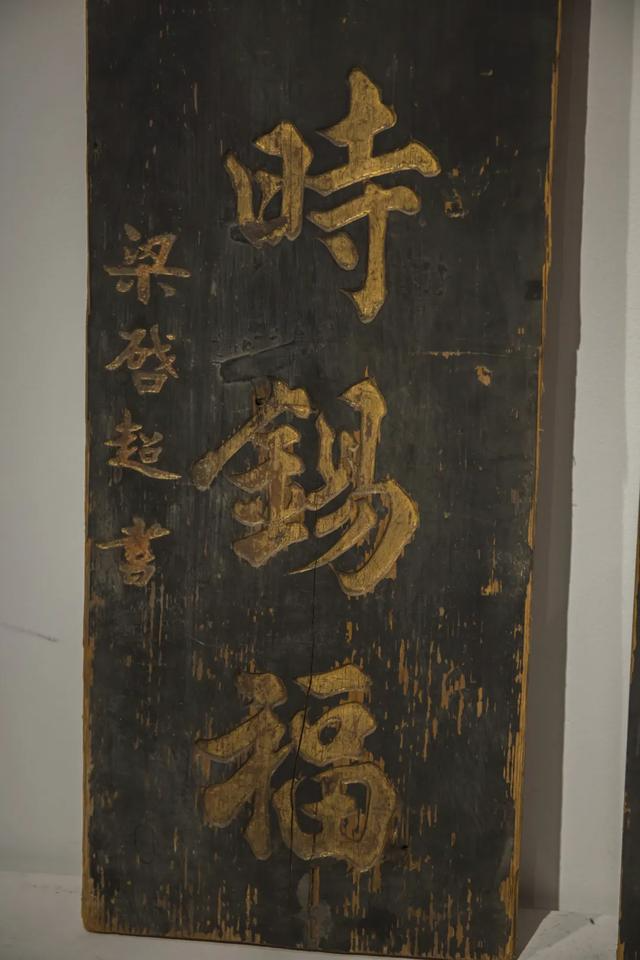

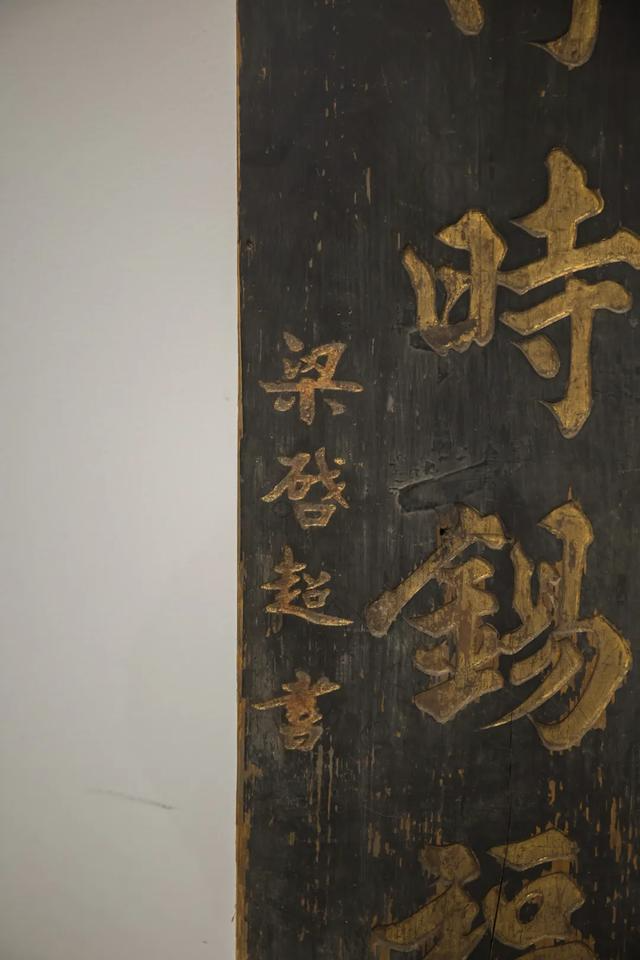

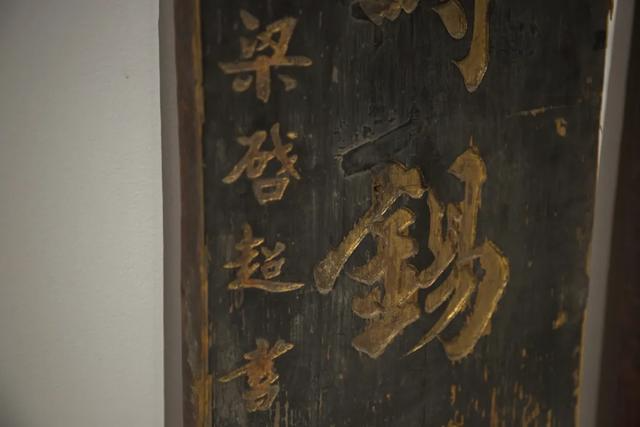

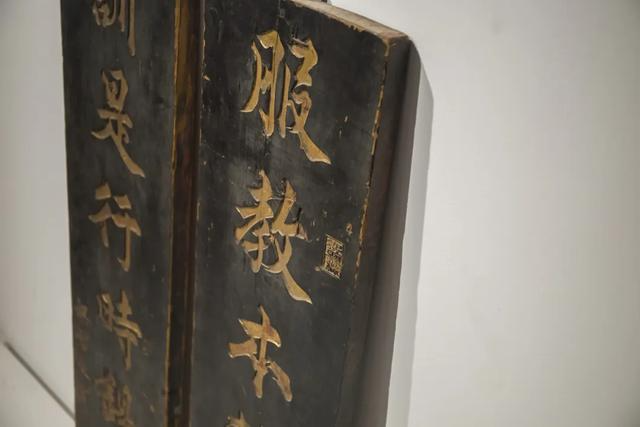

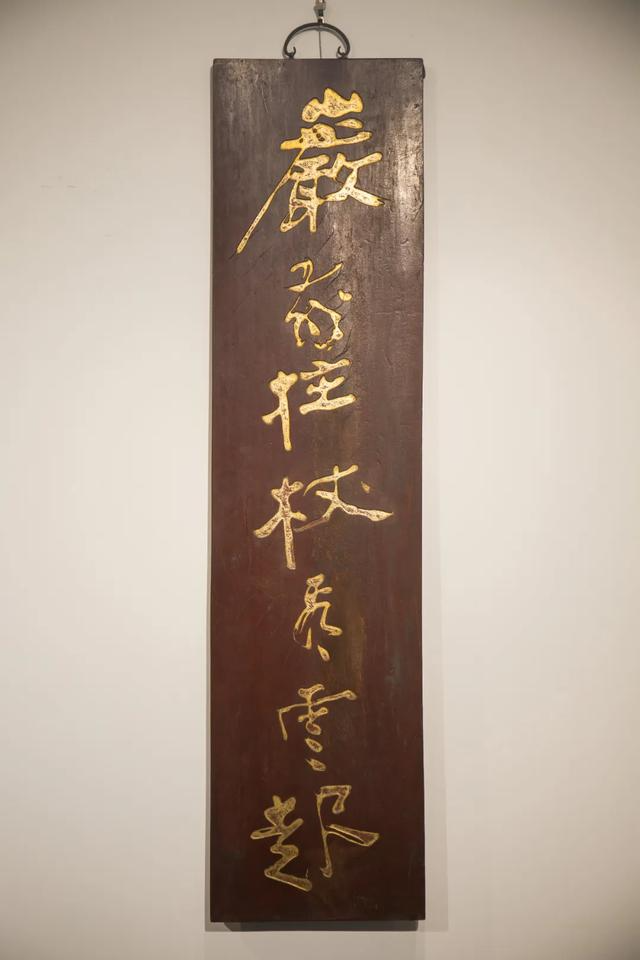

中華民国時代の梁啓超の銘が刻まれた書斎の銘板

この吊り飾り板は、優れた素材の品質で、規則的かつ優雅に作られています。表面が滑らかで、木目が光沢のある一枚板です。梁啓超の詩に込められた言葉:教えることは言葉の基礎であり、訓練は祝福の形です。書道は滑らかで優雅、緑青は厚く優雅、外観はそのままです。

梁啓超は、近代史に大きな影響を与えた人物であり、清末期の優れた学者、歴史上の百科事典的人物、そして政治の舞台を退いた後も学術研究で大きな業績を残した稀有な人物として認められている。彼は哲学、文学、歴史、古典、法律、倫理、宗教の分野で業績を残しました。

黄尊賢のコメント: 魂を揺さぶる、一言一言が千金の価値があり、誰も書けないものだが、すべての人の心の中にあり、無情な人でも感動するはずである。古代から現代に至るまで、言葉の力はこれほど強大になったことはありません。

この額は梁啓超によって刻まれたもので、学者の態度と精神が十分に表れた、まさに優れた研究資料です。

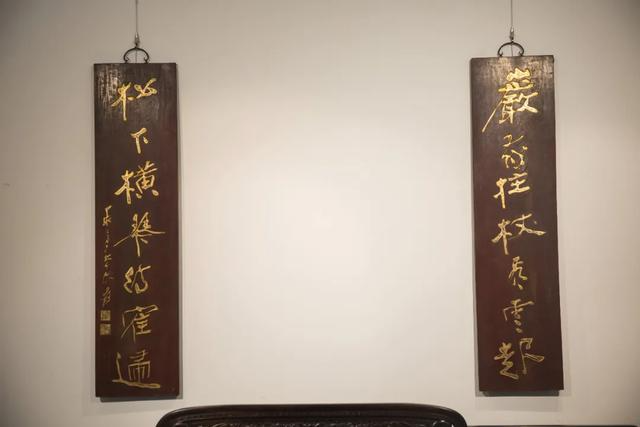

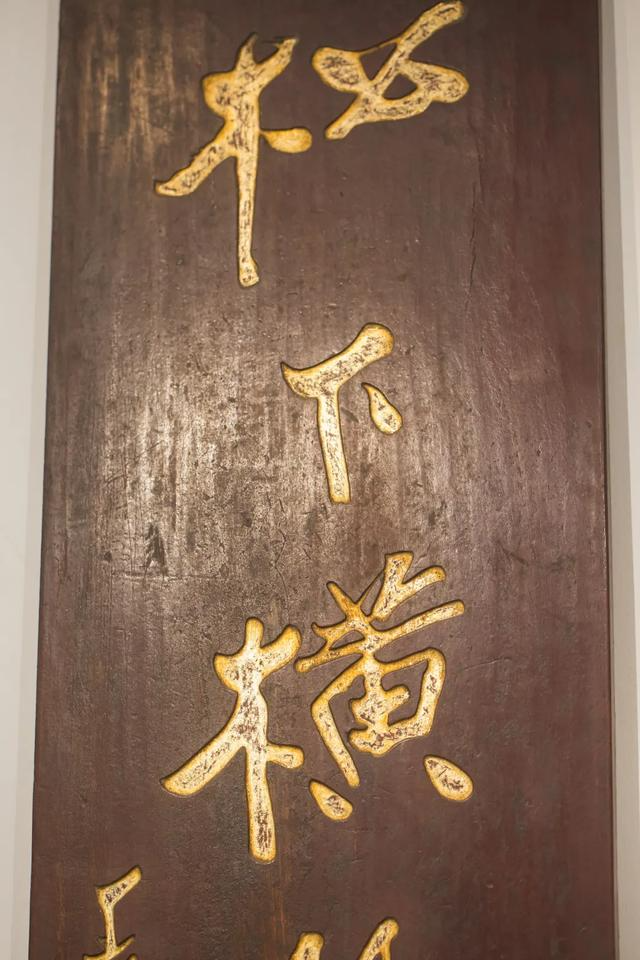

中華民国張大千風書斎屏風

吊り屏風とは、額縁に取り付けたり額縁に埋め込んだりして吊るす屏風のことを指します。通常、ペアまたはセットで使用されます。たとえば、4 つのパネルのグループは 4 パネル スクリーンと呼ばれ、8 つのパネルのグループは 8 パネル スクリーンと呼ばれます。中央に中央ホールがあり、両側に連句が掛けられているものもあります。

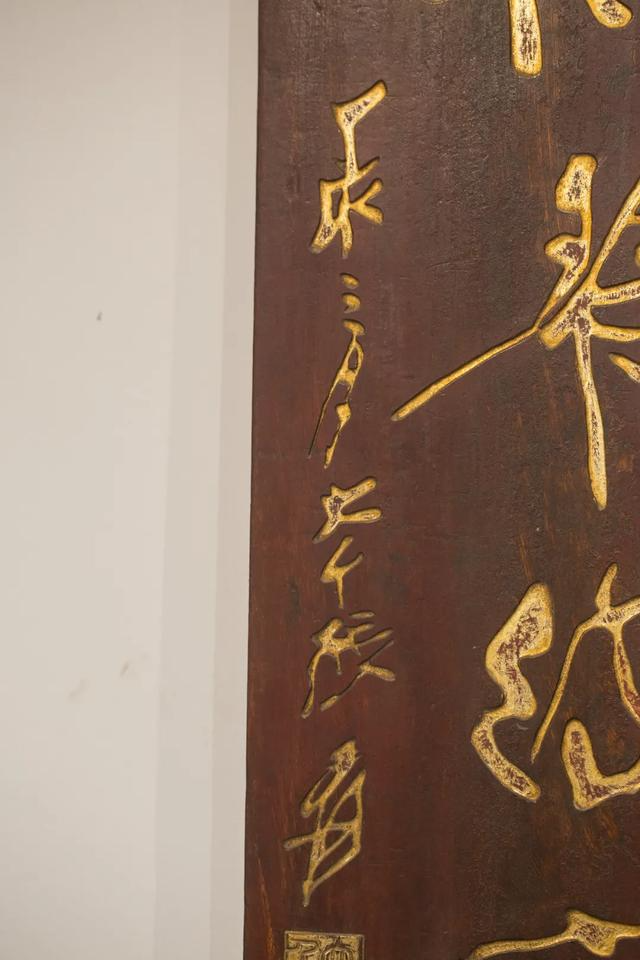

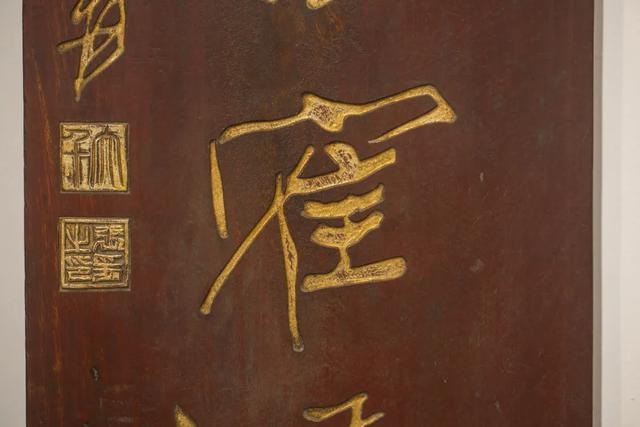

この掛屏風は木枠に赤い漆を塗った漆塗りの木製です。規則的な形、シンプルな色、豊かな緑青が特徴です。

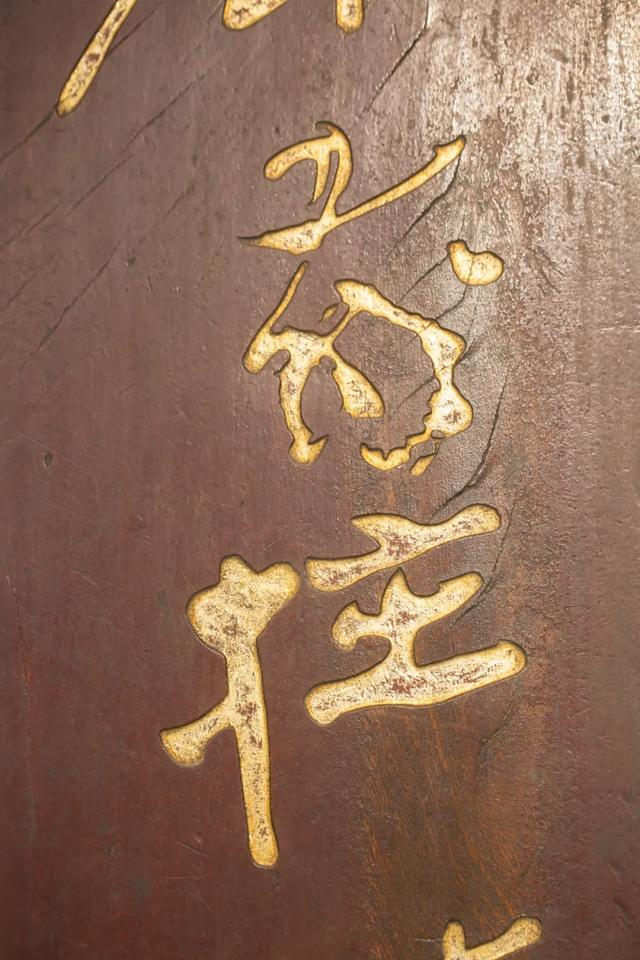

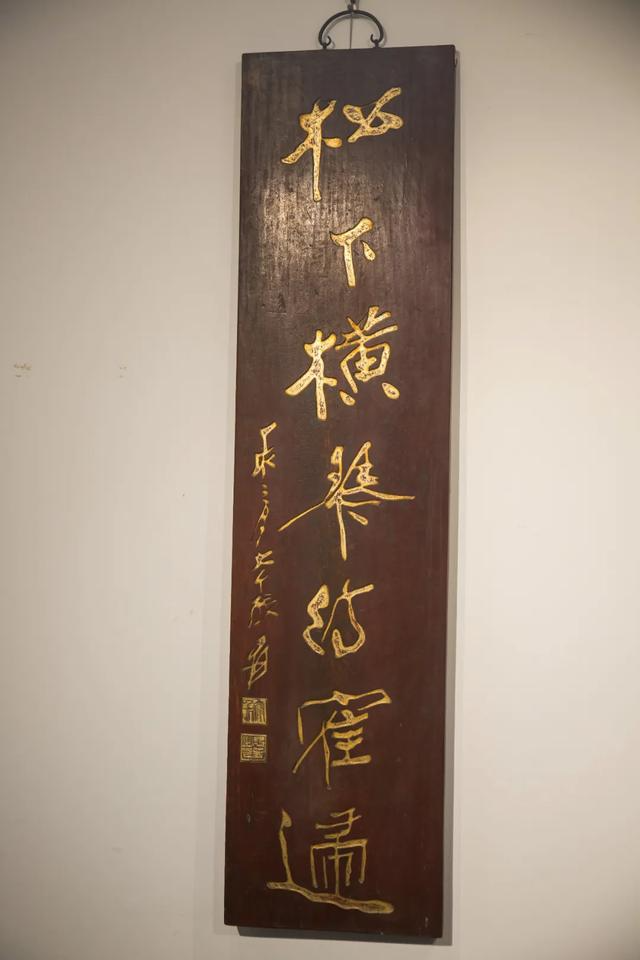

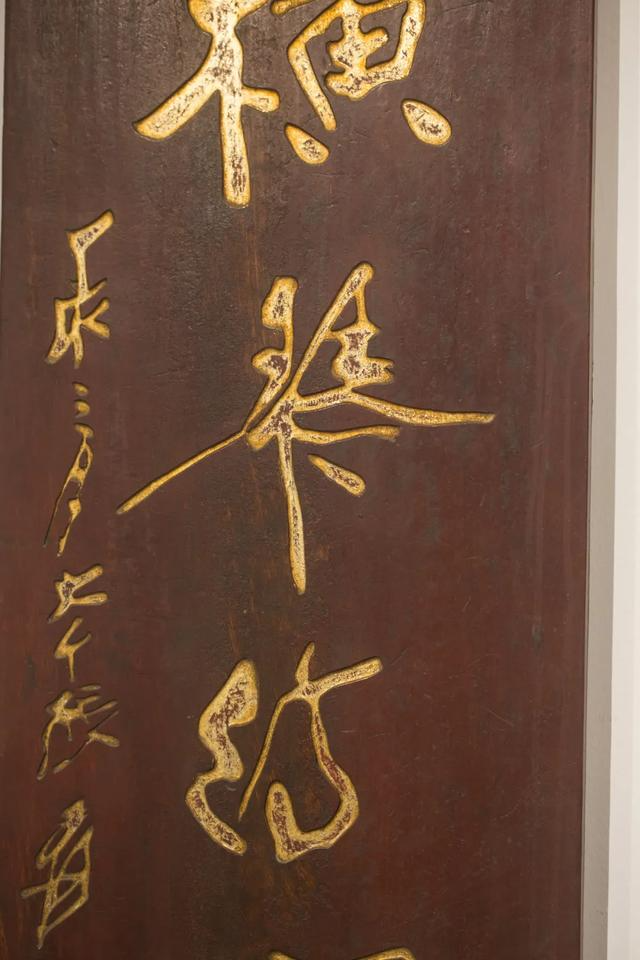

「岩の前に棒を立てて雲が昇るのを見、松の下で琴を弾いて鶴の帰りを聞く」という連句が金漆で書かれている。習作の画風は力強く、端や角がはっきりしており、筆致の構成もそのまま残っており、保存状態も良好である。

張大千(本名:張元、ペンネーム:大千)は、20 世紀絵画界の最も伝説的な巨匠です。彼は絵画、書道、篆刻、詩作に精通している。彼は若い頃、古代の書道と絵画の研究に専念し、特に風景画で成功を収めました。その後、海外に居住し、細筆と奔放な筆遣いの技法を融合し、濃い色と墨、特に墨と色の飛沫を融合させた画風で、新たな芸術スタイルを生み出し、国内外で名声を博しました。

この一対の書斎掛け屏風には、「大千」と「張元の印」という二つの方形の銘文があり、非常に珍しいものです。中央ホールや書斎に掛けると、意味を明かさずに持ち主の性格や趣味を伝えることができます。